老年人反应慢,行动迟缓,容易被人忽略。

有些人想到了脑梗,但是去做CT检查,却被告知是慢性硬膜下血肿。没有脑高血压、

没有头部受伤

怎么还出血了呢?

绝大多数患者有轻微头部外伤史,也有一些没有明确外伤史。

关于出血的原因与老年性脑萎缩后颅内空间相对增大有关。

脑组织在颅腔内的移动度较大,最易撕破自大脑表面汇入上矢状窦的桥静脉,使其出血,血肿增大缓慢,一般在2~3周后,由于脑直接受压和颅内压增高而出现临床症状。

慢性硬膜下血肿

都有哪些症状呢?

头痛、恶心呕吐,轻偏瘫、失语、局限性癫痫,智力障碍、精神异常、记忆力减退等。

往往发病后症状相对不典型,易被误诊为老年性痴呆、高血压脑病、脑血管意外或颅内肿瘤等情况。

五日“奇迹”

90岁的王大爷(化名)出现了嗜睡乏力,言语含糊,左侧肢体无力,直到无法行走时,才意识到要赶紧去当地医院就医。

王大爷有房颤病史,曾因肾癌切除一侧肾脏,长期服用抗凝药物,加之年事已高,本就行走缓慢的王大爷,此次发病直接导致其瘫痪在床,多种问题叠加,当地医院难以有效解决。

经同行介绍,王大爷家人来到我院就诊,由神经外科带头人、神经外科二病区主任郭清保收治入院。

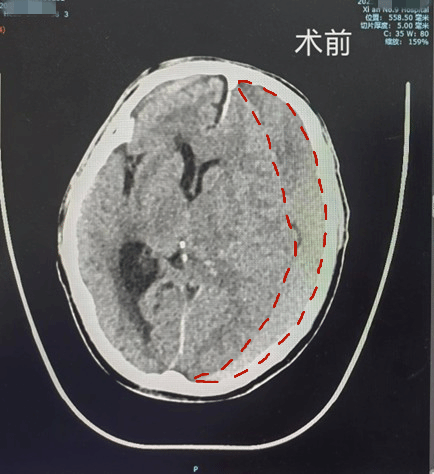

结合患者病史及目前症状情况,郭清保主任仔细阅读了患者头颅CT,明确了病症为慢性硬膜下血肿。

(王大爷头颅CT:红色虚线位置为慢性硬膜下血肿)

在与脑血管病院院长刘展会进行病例讨论后,制定治疗分两步走:第一步先行微创慢性硬膜下血肿钻孔引流术,通过微创的手术解除目前脑组织受压的情况;第二步进行介入血管内脑膜中动脉栓塞术,进一步降低患者因基础疾病需要长期服用抗凝药物导致硬腹下血肿复发的风险,改善患者长期预后。

术后5天,不能下地的王大爷可以扶着助力器行走了,基本恢复到发病前的状态。

慢性硬膜下血肿

高危人群有哪些?

老年人(60岁以上):脑萎缩导致硬膜下间隙增大,轻微外伤即可引起桥静脉撕裂出血。

长期抗凝/抗血小板治疗者:如服用阿司匹林、华法林等药物,增加出血风险。

酗酒或凝血功能障碍者:血液凝固能力下降,易发生慢性出血。

如何预防?

避免头部外伤:老年人需防跌倒,居家环境减少障碍物。

合理用药:长期抗凝者需定期监测凝血功能,必要时调整药物剂量。

如果出现症状

该去医院看看了!

头痛:多为持续性钝痛,逐渐加重。

神经功能缺损:如单侧肢体无力、步态不稳、言语不清。

认知与精神异常:记忆力减退、反应迟钝、性格改变(如淡漠或易怒)。

其他症状:恶心呕吐、癫痫发作(少见)。

有人担心脑子受压1、2个月了,功能还能恢复吗?会不会终身瘫痪、言语不清?

请您放心,经过积极治疗和后期康复锻炼,绝大数症状都会基本消失~虽然每个人恢复会有些差别,但是基本能达到发病前的水平,当然更早的发现和治疗也会更有利于疾病的恢复!

西安市第九医院

神经外科二病区

西安市第九医院医院神经外科二病区,以“精准诊疗、微创技术、患者至上”为核心理念,聚焦颅脑创伤、颅脑肿瘤、脊髓脊柱疾病、昏迷促醒以及脑血管病等神经外科领域常见及疑难疾病,致力于为患者提供安全、高效、个性化的诊疗服务。开放床位30张,其中监护病床9张,共有医护人员18名,主任医师1人,副主任医师3名,主治医师2名,医学博士1名,硕士4名;护理人员10名。

科室主要开展业务

1.颅脑外伤:24小时绿色通道,快速响应脑挫裂伤、颅内血肿等急危重症,争分夺秒挽救生命。

2.颅脑肿瘤:显微手术+神经导航技术,精准切除脑胶质瘤、脑膜瘤、垂体瘤等,最大限度保护脑功能。

3.脊髓脊柱疾病:椎管内肿瘤(如神经鞘瘤、脊膜瘤)、小脑扁桃体下疝畸形、脊髓损伤、颈椎病/腰椎病(如椎间盘突出、椎管狭窄)微创手术,术后快速康复,提升生活质量。

4. 脑血管病:脑动脉瘤、动静脉畸形(AVM)、烟雾病(MMD)、颈动脉狭窄等介入/开颅治疗,降低致残致死率,改善患者预后。

全程关怀,贴心守护

24小时急诊响应:颅脑外伤患者优先检查、优先手术,争分夺秒挽救生命。

• 多学科协作(MDT):联合影像科、麻醉科、康复科、营养等,制定个体化治疗方案。

• 患者健康管理:从术前评估、术中监护到术后康复,提供一站式服务,建立长期随访档案。

• 科普与教育:定期开展健康讲座,普及神经外科疾病防治知识,提升患者自我管理能力。

(部分图片来源于网络,如有侵权请联系删除)